红色金融史(三十一):湘赣革命根据地金融机构——中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行

1932年1月30日,中共苏区中央局作出关于“湘赣革命根据地的工农银行要成为国家银行湘赣边分行”的指示。命令是在湘赣省工农银行开业成立后不久下达的。受战争环境影响,湘赣省工农银行收到指示时已经完成群众股金的筹募工作,如果立马退还势必失去信誉。经过慎重考虑,湘赣省苏维埃政府决定暂以湘赣省工农银行名义开展业务,待到开业一周年分红派息,将群众股金退还后再更名为“中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行”,使其成为一家完全属于苏维埃政权的国家银行分行。

(一)机构设置。1933年1月15日,中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行完成更名,正式开始营业。行址和银行工作人员均未变化,内部组织机构设置基本保持不变。新成立的湘赣省分行受湘赣省苏维埃政府委托代理国库业务,增设金柜科、岁入事务科、岁出事务科,管理国家现金出纳事宜。湘赣省分行行长最初由原工农银行行长胡湘担任,不久,因“肃反”扩大化,胡湘被错杀冤死,行长由贺珍接任。

(二)主要任务。湘赣省分行具有货币发行权,成立后发行过主币壹元银元券,辅币壹角、贰角、伍分银元券和拾枚铜元券,设计风格参照中华苏维埃共和国国家银行发行的纸币,在图案、色彩、布局上形成一体。

1933年中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行发行的壹元券

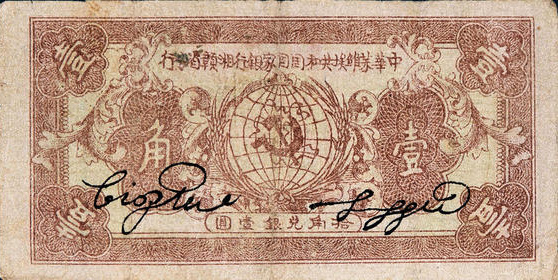

1933年中华苏维埃共和国国家银行湘赣省分行发行的壹角券

1932年12月27日,湘赣省第一次执委会扩大会议上通过的《财政经济问题决议案》提出,“必须建立国库作用,省财政部暂时委托工农银行兼国家分库……专管现金出纳事务”。湘赣省分行成立后,根据《湘赣省分库组织暂行条例》和《湘赣分库办事细则》规定,兼理国家分库,分库、支库分别为全省、全县的现金出纳机关,代理国库业务,为财政当好出纳。湘赣省分行承担的金融职责,除原来湘赣省工农银行的五大任务外,增加了代理国库和发行公债的职责。

(三)代理国库。1932年5月,蒋介石调动90个师、50万兵力对中央苏区和湘赣苏区发动第四次“围剿”,根据地内大部分军民投入生死悬于一线的对敌斗争中,湘赣省分行原定计划在莲花、酃县、北路设立三个支分库,最终只有酃县在1933年1月创办了支分库。酃县分行根据当时的实际情况和战争需要,主要开展低利借贷、代理国库、管控现金等金融业务,重点支持了石洲乡消费合作社和大院乡药材生产合作社,发放银元贷款沟通赤白贸易。仅1933年一年,酃县分行办理打土豪缴款收兑2万元纸币、34个乡土地税13.9万元,如期完成公债推销任务。一直到1934年第五次反“围剿”失利,酃县分行不得已才结束工作。

(四)发行公债。1932年下半年,国民党军队加大了对湘赣革命根据地的攻势。随着反“围剿”战局的吃紧,为应对剧增的战争费用,冲破经济严密封锁,湘赣省苏维埃政府采取以大力推销公债和筹措粮食为主、适当增加纸币发行为辅的货币金融政策。湘赣省分行的业务重心也随之转移到公债系列工作中来。当时在湘赣省苏维埃政府的机构设置中,银行是财政部的一个机关部门,代理公债纸币回笼和还本付息业务。

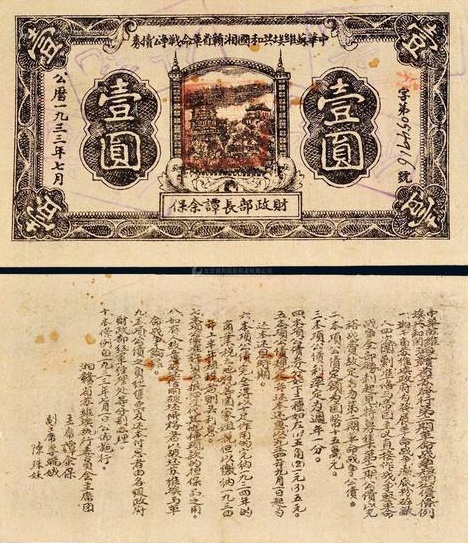

1932年12月,为彻底粉碎国民党第四次“围剿”,湘赣省苏维埃政府颁布《革命战争短期公债条例》,发行8万元短期公债充实红军给养,面额有伍角、壹元、贰元三种,定半年还本付息,利率半年一分;革命公债还可以用作缴纳1933年的商业税、土地税等国家租税,可以作为买卖抵押的担保品。销售和还本付息由各级政府财政部、红军经理处负责。

湘赣省第一期革命战争公债壹元券

中共湘赣省委对发行公债提出明确要求,“党团员带头购买省苏发行的革命战争公债票,每个党员最低要购买一元,并领导广大劳苦群众自动购买,以充实红军给养,使主力红军顺利地担负目前革命战争。全省八万公债分配各县数目如下:永新26000元,莲花13000元,茶陵5000元,安福8000元,安吉8000元,萍乡1000元,攸县400元,分宜中心县委8000元,酃县800元,宁冈500元,遂川500元,河西2000元。”苏区人民积极响应政府的号召,为支援革命战争,踊跃购买公债。如永新县各机关举行政治动员和公债购买竞赛,有的群众一人买三五十元至六十余元,工人购买几元至十几元的很多,莲花县一个贫民买二十元。在根据地广大人民群众的拥护和支持下,分配给各县的集资销售任务仅用2个月即告完成。

1933年7月,第一期革命战争公债到期,湘赣省分行积极做好兑付工作。为节省印钞成本和时间,壹元券付息后加盖“本息还清转为国币通用”印章,变废为宝,作为湘赣省分行的壹元银元券继续等值投放流通。

为冲破国民党对根据地经济贸易的层层封锁围困,使红军有基本的物资保障,1933年7月,经中央政府批准,湘赣省苏维埃政府发行第二期革命公债15万元,计划20万元。由于形势危急,到11月又增发20万第二期革命公债。第二期革命公债总计40万元。除原发行15万元公债供给革命战争经费外,增发的20万中,8万元用于发展对外贸易,8万元用于粮食调剂,4万元帮助合作社。

湘赣省第二期革命战争公债壹元券及发行条例

1934年1月,湘赣省委、省苏维埃政府在湘赣全省发起“深刻认识二期公债在目前革命战争中的伟大政治意义”的政治动员运动,在这场经济突击运动中提出了以下几条口号:要充裕红军战费,发展国民经济,保障革命战争长期的物资供给,必须完成公债;要吃得便宜盐,必须迅速推销公债,发展对外贸易;要使谷子价钱不贵不贱,必须拿谷子买公债以调剂粮食;要便利群众各种日常需用品的供给,必须推销公债,帮助合作社的发展。

以上政治动员的口号充分说明了“革命公债”作为一种战时金融工具对根据地发展生产所发挥的伟大政治意义。经过三个月的政治动员努力,公债认购完成了八九成,很快充裕了财政经费。湘赣省分行通过发行公债的方式补充军政费用,而不是放开财政性发行超发货币,回笼了根据地流通的部分货币,稳定了币值和物价,保证了军需民用的基本物资流通和供给。

(五)业务停止。从1934年1月开始,革命形势日渐严峻,战事频繁、激战不断,根据地面积不断缩小,国民党军队在侵入之地大肆抢劫焚烧粮食,致使红军急缺食盐和粮食。到1934年年中,苏区内物价相比1931年大幅上涨,食盐价格上涨6倍,大米价格上涨3倍。

到1934年8月,主力红军浴血奋战终不能打破国民党第五次“围剿”,任弼时、萧克、王震带领红六军撤出湘赣根据地,突围西征,湘赣省分行随即停办了各项业务。在以谭余保为书记的中共湘赣临时省委的领导下,湘赣根据地人民与国民党敌军展开了艰苦卓绝的游击战争。抗日战争爆发后,根据党中央指示,湘赣边游击队改编为新四军,走上了抗日救国的第一线。

(作者:中国金融思想政治工作研究会红色金融史编写组)

宁公网安备 64010402000515号

宁公网安备 64010402000515号